Tony Saunois, secretario del Comité por una Internacional de Trabajadores (CIT).

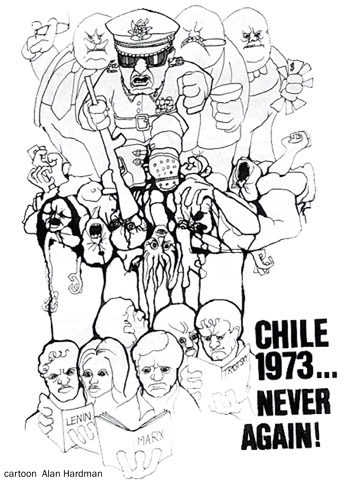

(Imagen: Chile 1973.. ¡Nunca más!. Caricatura de Alan Hardman)

En el 52.º aniversario del golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile, socialistworld.net vuelve a publicar un artículo de 2013 de Tony Saunois, secretario del CIT, en el que analiza aquellos acontecimientos.

[El libro Chile: Cómo y por qué la revolución fue aplastada, publicado en el 50º aniversario del golpe, está disponible aquí. Escríbanos a srcitchile@gmail.com si desea adquirirlo]

El ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 no fue el primer «11-S». En Chile, el 11 de septiembre de 1973, un sangriento golpe de Estado, liderado por el general Pinochet y respaldado por la administración estadounidense, derrocó al gobierno de izquierda democráticamente elegido del presidente Salvador Allende.

A raíz de ello, miles de sindicalistas y socialistas fueron asesinados y otros miles encarcelados, torturados y exiliados.

El golpe no se planeó ni se ejecutó desde los territorios tribales de Afganistán o Pakistán, sino en la sede de la CIA y la Casa Blanca, en connivencia con la élite gobernante de Chile y sus fuerzas armadas.

Este 11 de septiembre debe ser conmemorado, y sus lecciones estudiadas, por los socialistas y los trabajadores de todo el mundo.

Las consecuencias de lo que siguió siguen marcando la vida de la mayoría del pueblo chileno y, en cierta medida, de la clase obrera internacional y de todos los explotados por el capitalismo.

Bajo el yugo de la dictadura militar chilena, se llevó a cabo un experimento económico de laboratorio.

Las políticas neoliberales de privatización, apertura de mercados, desregulación y planes de pensiones privados se probaron por primera vez en Chile tras el golpe de Estado.

Posteriormente, fueron aplicadas por Margaret Thatcher, Ronald Reagan y otros líderes capitalistas a nivel internacional.

El golpe siguió a la elección de Salvador Allende como presidente de Chile el 4 de septiembre de 1970, como líder de la coalición Unidad Popular (UP).

Esta estaba encabezada por el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC), junto con otros partidos de izquierda y algunos partidos capitalistas liberales radicales.

La victoria electoral sacudió a la élite gobernante. Abría un proceso revolucionario que inspiraba a la clase obrera internacionalmente y aterrorizaba a las clases dominantes de toda América Latina, Estados Unidos y Europa.

Tras la elección de Allende, el embajador de Estados Unidos envió un telegrama a Washington: «Chile ha votado tranquilamente a favor de un Estado marxista-leninista, el primer país del mundo en tomar esta decisión libre y conscientemente».

El PS de aquella época era un partido completamente diferente al que existe hoy en día. Formado a principios de la década de 1930, nació en oposición al Partido Comunista estalinista y se situaba muy a la izquierda del PC.

Incluía en su constitución la adhesión a Marx y Lenin y pedía el establecimiento de una Federación Socialista de América Latina.

Allende, aunque respaldaba el marxismo en muchos discursos, no era el candidato de izquierda del PS, sino el candidato de «compromiso» del partido para las elecciones presidenciales.

La victoria de la UP se produjo tras una serie de convulsiones sociales que sacudieron Chile durante la década de 1960. La clase media se dividió y una parte de ella se radicalizó cada vez más.

Esto afectó al partido capitalista de centro-derecha, la Democracia Cristiana (DC). Una parte acabó escindiéndose y formó la Izquierda Unida (IU) y el MAPU, que acabaron en la UP e incluso en su «ala izquierda».

Las reformas de la UP

A las pocas semanas de formar gobierno, la UP introdujo importantes reformas. Se empezaron a aplicar comidas escolares gratuitas, salarios más altos y la reforma agraria.

Las poderosas minas de cobre, en gran parte propiedad de multinacionales estadounidenses, acabaron siendo nacionalizadas, junto con importantes sectores de la industria bancaria.

Se anunciaron planes para la nacionalización de casi 100 empresas. En el momento del golpe de Estado de 1973, más del 40 % de la economía era de propiedad pública.

Desde el principio, la derecha chilena y los militares, junto con el imperialismo estadounidense, comenzaron a conspirar para derrocar al gobierno de la UP.

Inicialmente, esperaban que una política de desestabilización y sabotaje económico fuera suficiente para socavar al nuevo gobierno y provocar su caída.

Las órdenes del presidente estadounidense Nixon eran «hacer gritar a la economía». Se estableció un embargo comercial contra Chile.

Estas fuerzas reaccionarias financiaron ataques terroristas armados por parte de la organización fascista «Patria y Libertad», y los dueños de camiones lideraron un cierre patronal.

Allende ganó las elecciones con el 36,3 % de los votos populares. Los partidos capitalistas del Congreso le permitieron asumir la presidencia, con una minoría de votos, porque aceptó fatalmente un pacto constitucional que le impedía tocar o interferir con las fuerzas armadas. Esto resultó ser desastroso.

La clase dominante esperaba poder socavar el apoyo a Allende y reunir a sus seguidores. Al principio, intentaron hacerlo «constitucionalmente».

Utilizaron el Congreso y el Senado para bloquear y perturbar al gobierno. Finalmente, esperaban destituir a Allende, para lo cual necesitaban una mayoría de dos tercios, pero no la consiguieron.

La naturaleza antidemocrática del sistema parlamentario hizo que la UP no tuviera mayoría ni en el Congreso ni en el Senado.

Sin embargo, el apoyo electoral a la UP no solo se consolidó, sino que aumentó. Cada intento de socavar al gobierno radicalizó a la clase trabajadora, impulsó el proceso revolucionario y aumentó el apoyo electoral al gobierno.

Durante las elecciones municipales de 1971, los candidatos de la UP obtuvieron más del 51 % de los votos. Incluso en las elecciones al Congreso, en marzo de 1973, los partidos procapitalistas esperaban obtener el 66 % de los votos y dos tercios de los escaños, lo que habría sido suficiente para destituir a Allende.

Fracasaron y la UP obtuvo más del 44 % de los votos, ¡más que cuando Allende fue elegido por primera vez!

El papel de la clase trabajadora

La clase trabajadora se consideraba conscientemente la fuerza motriz de la revolución en Chile. Había creado una serie de poderosas organizaciones políticas y sociales.

Hubo un intenso debate entre las diferentes organizaciones y partidos, y también dentro de ellos, sobre el programa y la estrategia. Los líderes fueron cuestionados y, en ocasiones, se enfrentaron a la oposición de los trabajadores.

La elección de un presidente y un gobierno «marxistas» en Chile, y el papel protagonista de la clase obrera en el proceso, inspiraron a la clase obrera de todo el mundo. También abrió un debate sobre cómo alcanzar el socialismo y el papel del Estado.

Cada intento de contrarrevolución en Chile provocó una mayor radicalización y movilización masiva de la clase obrera y sus aliados.

La huelga patronal de 1972 condujo al rápido crecimiento de las organizaciones en los distritos industriales y a la formación de los «cordones industriales».

Se trataba de comités elegidos en los lugares de trabajo, que comenzaron a conectarse a nivel de distrito e incluso de ciudad.

Se elegían delegados, que podían ser destituidos. En la ciudad industrial de Concepción, en el sur de Chile, formaron una Asamblea Popular que abarcaba toda la ciudad. Se estableció el control obrero en muchos lugares de trabajo de todo el país.

La escasez de alimentos y la especulación causadas por el embargo y el sabotaje de los patrones dieron lugar a la formación de los JAP (Comités Populares de Abastecimiento), que organizaban la distribución de alimentos e intentaban impedir la especulación.

Los cordones asumieron cada vez más un papel político para impulsar y defender la revolución. Uno de los más radicales se encontraba en el distrito industrial de Cerillos, que, entre otras muchas reivindicaciones radicales, pedía «una Asamblea Popular que sustituyera al parlamento burgués».

La clase obrera se situaba muy a la izquierda del gobierno y sus líderes, que se vieron arrastrados a tomar medidas más radicales por los trabajadores y los jóvenes.

En respuesta a los ataques armados desatados por la fascista Patria y Libertad, mientras la policía y el ejército permanecían impasibles, se formaron escuadrones de defensa obrera.

La revolución se extendió al campo, donde los trabajadores agrícolas y los campesinos ocuparon tierras y llevaron a cabo un programa de reforma agraria. Se redistribuyeron más de diez millones de acres de tierra.

Desarmados

La clase dominante, en colaboración con el imperialismo estadounidense, comenzó a desarrollar rápidamente planes para un golpe militar.

Sin embargo, en cada etapa, los líderes del PCC (Partido Comunista) y sectores del PS (Partido Socialista) actuaron como un freno e intentaron frenar el proceso revolucionario, argumentando que no se debía alienar a la burguesía «democrática» y defendiendo la «constitucionalidad» de las fuerzas armadas.

A pesar de utilizar una retórica revolucionaria y marxista muy de izquierdas, la izquierda del Partido Socialista no propuso demandas ni iniciativas concretas para impulsar la revolución y derrocar al capitalismo, mientras se preparaba un golpe militar reaccionario.

Estos acontecimientos provocaron una polarización dentro de la coalición de la UP y divisiones entre los partidos que la integraban, entre la izquierda y la derecha.

Mientras tanto, Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos en la administración Nixon, envió un telegrama al jefe de la CIA en Santiago: «La política firme y constante es que Allende sea derrocado por un golpe de Estado».

En junio de 1973, sectores del ejército, procedentes de los regimientos de tanques, organizaron una rebelión contra el Gobierno, el llamado «Tancazo».

Fue un golpe de Estado prematuro y fue sofocado por los militares, bajo las órdenes de Allende. El general Carlos Prats, partidario de Allende, que sofocó el intento de levantamiento, fue asesinado más tarde, tras el golpe de Estado exitoso de septiembre de 1973.

El «Tancazo», en junio, actuó como látigo de la contrarrevolución y provocó que la clase obrera tomara nuevas medidas revolucionarias.

Tuvo el mismo efecto que el fallido golpe de Estado de Spinola, unos años más tarde, en marzo de 1975, durante la revolución portuguesa.

En Chile, el fallido golpe de Estado de junio fue seguido por el anuncio de un plan de nacionalizaciones masivas y por una creciente demanda de armas por parte de la clase obrera para combatir la amenaza de la reacción.

Sin embargo, ni Allende ni los demás líderes tomaron medidas para atacar al ejército o movilizar y armar a los trabajadores.

No se concedieron derechos sindicales a las filas del ejército, no se hizo ningún intento por organizar o conseguir apoyo entre las filas de las fuerzas armadas, muchas de las cuales apoyaban el proceso revolucionario.

Existían las condiciones para dividir a las fuerzas armadas, pero era necesaria una acción decisiva. Sin embargo, los líderes de la UP estaban presos de la idea, especialmente enfatizada por el Partido Comunista, de que existía un «ala progresista» entre una parte de la clase dominante.

Tenía una política de respeto a «la constitucionalidad de las fuerzas armadas» y de un programa de reforma gradual y mesurado que, con el tiempo, establecería el socialismo.

En la práctica, esta «teoría de las etapas» dio tiempo a la clase dominante para preparar sus fuerzas para atacar en el momento más oportuno.

El resultado no fue evitar una guerra civil, sino ahogar en sangre al movimiento revolucionario.

Desde el principio, Allende dejó el aparato estatal en manos de los generales y la reacción, sin oponer ninguna resistencia.

Allende adoptó una política de apaciguamiento en un intento condenado al fracaso de tranquilizar a los militares y a la clase dominante.

Nombró a Pinochet incluso jefe del Estado Mayor, tras la dimisión forzosa del general Carlos Prats por parte de los conspiradores golpistas.

Además, cuando sectores de las bases intentaron acudir en ayuda de la revolución y oponerse al golpe, Allende apoyó escandalosamente a la jerarquía reaccionaria golpista.

En agosto, en el puerto naval de Valparaíso, 100 marineros fueron arrestados por «incumplimiento del deber militar».

De hecho, habían descubierto los planes del golpe y declarado que se opondrían a él. En lo que se conoció como su hora más oscura, Allende apoyó a la jerarquía de la marina cuando arrestó y torturó a este grupo de marineros.

Hasta un millón de personas se manifestaron el 4 de septiembre frente al balcón del Palacio Presidencial, donde se encontraba Allende; siete días antes del golpe de Pinochet.

Estos trabajadores, jóvenes y estudiantes, sabiendo del inminente golpe, exigieron armas para defender la revolución. También exigieron el cierre del parlamento burgués.

Los líderes de izquierda del PS y otros prometieron que se estaban almacenando armas y que se distribuirían cuando fuera necesario.

En realidad, no se hizo nada para armar a la clase obrera contra la sangrienta contrarrevolución.

El golpe

Siete días después, los conspiradores dieron el golpe, mientras las armadas chilena y estadounidense realizaban maniobras conjuntas frente a la costa chilena.

El día del golpe, la federación sindical CUT llamó a los trabajadores a acudir a las fábricas y esperar instrucciones.

En Chile, en septiembre de 1973, una protesta armada masiva y un claro llamamiento a los soldados para que se unieran a la revolución era la única posibilidad, en esa fase tan avanzada, de salvar la revolución y derrotar el golpe.

En cambio, a medida que se desarrollaba el golpe, los trabajadores quedaron aislados en sus fábricas, esperando a ser eliminados por destacamentos armados del ejército.

Una vez en el poder, los militares desataron una sangrienta era de represión y matanzas. Fue una operación clínica despiadada que tuvo como objetivo a los trabajadores y jóvenes más conscientes y activos políticamente. El régimen militar duró hasta 1990.

Desgraciadamente, los dirigentes del Partido Socialista y del Partido Comunista no aprendieron las lecciones de esta sangrienta derrota.

Con el colapso de los antiguos regímenes estalinistas y las economías planificadas, abandonaron toda defensa de las ideas socialistas y formaron aún más alianzas con lo que consideran sectores «progresistas» de la clase dominante chilena.

Desde el fin del régimen militar y la «transición», el PS ha estado aliado con la Democracia Cristiana y ha gobernado en la coalición gubernamental, la Concertación.

En el gobierno, el PS continuó con las políticas de privatización y neoliberalismo.

El Partido Comunista ha intentado actuar como asesor «de izquierda» de la coalición Concertación, aferrándose a sus faldas, desesperado por intentar asegurar unos cuantos escaños parlamentarios como recompensa.

El modelo chileno

La economía chilena se ha erigido como modelo en toda América Latina y en el mundo. Sin embargo, a pesar del crecimiento, basado en el alto y creciente precio del cobre, Chile se ha convertido también en una de las sociedades más desiguales de América Latina. Esto ha dado lugar a una situación social cada vez más explosiva.

Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos de la Concertación solo han actuado para defender los intereses de los ricos, lo que ha provocado una creciente alienación política de todas las instituciones políticas heredadas de la dictadura.

Ante la falta de alternativas, el descontento con la Concertación dio lugar a la victoria de la coalición de derecha en 2010, encabezada por el multimillonario Sebastián Piñera. Su hermano mayor fue ministro bajo el régimen de Pinochet.

La victoria electoral de Piñera actuó como un látigo contrarrevolucionario y desató toda la frustración y el desencanto que se habían acumulado durante los últimos 20 años.

Una nueva generación ha estallado en lucha, marcando el fin de la llamada «estabilidad» de la que se jactaba la clase dominante chilena desde el fin de la dictadura militar.

Las protestas estudiantiles masivas que exigen un sistema educativo gratuito y digno han sacudido la sociedad chilena desde 2011.

Según las encuestas de opinión, Piñera era el líder chileno menos popular desde Augusto Pinochet.

Los trabajadores del cobre convocaron una huelga de un día con el apoyo de los estudiantes. Es significativo que esta huelga se convocara el 11 de julio de 2011, el mismo día en que Allende nacionalizó la industria del cobre.

Los estudiantes miraron hacia los trabajadores y organizaron mítines y protestas en apoyo a los trabajadores del cobre.

Sin embargo, los dirigentes sindicales disuadieron a los trabajadores de asistir a dichos mítines. No obstante, la federación sindical CUT se vio obligada a convocar una huelga general de dos días, el 24 y el 25 de agosto.

Sin embargo, esta oportunidad fue desperdiciada por los dirigentes de la CUT, que han actuado como un apéndice de la Concertación.

Una fuerza organizada, un nuevo partido político, que pueda canalizar la determinación de la nueva generación de luchar por un cambio y que haya aprendido las lecciones de las luchas anteriores, se plantea objetivamente en la lucha y en la crisis que se está desarrollando.

Se avecinan nuevas luchas de clases en Chile. Recordar el primer 11 de septiembre y extraer las lecciones de esta sangrienta derrota puede ayudar a la nueva generación a prepararse para las luchas de clases que se librarán y también allanar el camino para derrocar el sistema capitalista y dar paso a una alternativa socialista democrática genuina.